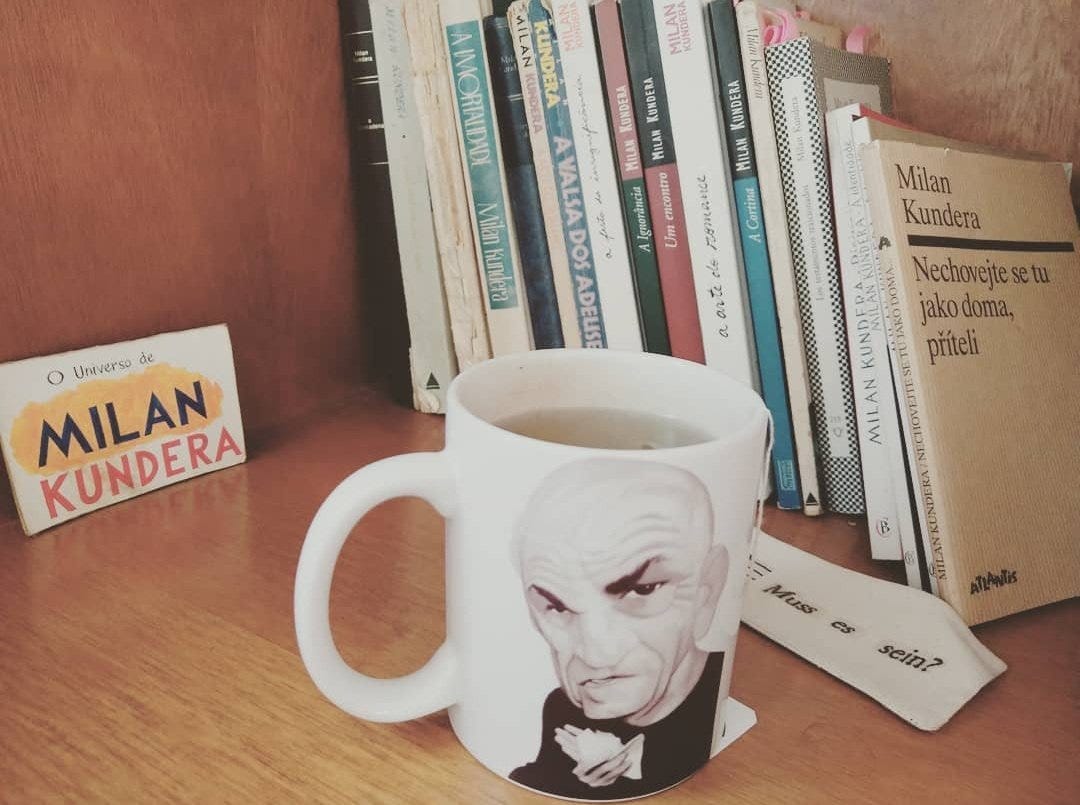

Esse é o primeiro aniversário de Milan Kundera no qual ele não está mais entre nós. Seu corpo já foi cremado, já virou cinzas. De certo modo, conforme as visões de mundo dependentes da presença material das coisas, Milan Kundera não existe mais. Essa visão de mundo, porém, não é a minha. Na minha visão de mundo, baseada na hipótese de que existe uma continuidade entre palavras, pensamentos e coisas, a presença material é uma característica, um aspecto, uma dimensão de um tipo de coisas, que são os objetos físicos. Diferentemente de Peter Strawson, que nos via como corpos físicos com um tipo de predicado especial — isto é, os predicados psíquicos, mentais, etc —, eu acho que o sentido precede a presença. Diferentemente de Hans Ulrich Gumbrecht, que lamenta o fato de que a presença material das coisas é preterida em nossa cultura — demasiado hermenêutica, segundo ele —, sendo frequentemente considerada mero sustentáculo material para a veiculação de sentidos, eu, filho do carbono, do amoníaco e do silício, me movo com prazer e alguma familiaridade, há mais de vinte anos, em uma virtualidade digital que, de certo modo, me parece, é feita da mesma matéria que compõe os sonhos e a nossa realidade psíquica em geral, isto é, sentido. Assim como Tereza, de A insustentável leveza do ser, me causa horror o mundo no qual seríamos apenas corpos entre corpos. Sou alguém que prefere acompanhar a hipótese de Paul Ricoeur, a saber, a de que nos definimos não pelas qualidades materiais apreensíveis de modo sensorial e objetivamente listáveis. Somos pessoas que se definem por possibilidades e pelas histórias que vivemos em nossa relação com as possibilidades que perseguimos e tentamos realizar. Acompanhar essa hipótese de Ricoeur abre a possibilidade de uma valorização da arte do romance, praticada por Kundera por cerca do meio século que compôs quase metade de sua longa vida, encerrada aos 94 anos de idade, em 11 de julho do ano passado.

Kundera cria dificuldades para quem gosta dessa hipótese ricoeuriana. Kundera diz, em A cortina, que “a narrativa é uma lembrança, portanto um resumo, simplificação, abstração”, que “o verdadeiro rosto da vida, da prosa da vida, só se encontra no presente”. Kundera desconfia da narrativa e não confia na memória: nos convidando a tentar lembrar do conteúdo exato de um diálogo, Kundera sugere que as falas dos envolvidos na conversa são irrecuperavelmente esquecidas e “o que sobra delas é seu sentido abstrato [...], eventualmente um ou dois detalhes” enquanto “o concreto acústico-visual da situação em toda sua continuidade fica perdido”. Há, para Kundera, um gap insuperável entre experiência e lembrança, um gap desde o qual se mostra a verdadeira natureza da experiência do presente. Para o romancista, “o momento presente não se parece com sua lembrança”, que não é “a negação do esquecimento” mas precisamente “uma forma de esquecimento”. Em Os testamentos traídos, Kundera diz o seguinte:

“Podemos manter assiduamente um diário e anotar todos os acontecimentos. Um dia, relendo as notas, compreendemos que elas não são capazes de evocar uma só imagem concreta. E, pior ainda: que a imaginação não é capaz de socorrer nossa memória e de reconstruir o esquecido. Pois o presente, o concreto do presente, como fenômeno a ser examinado, como estrutura, é para nós um planeta desconhecido; não sabemos portanto nem como retê-lo em nossa memória nem como reconstruí-lo pela imaginação. Morremos sem saber que vivemos.”

Como se não bastasse não confiar na memória e na narrativa, Kundera desconfia do nosso grau de consciência dos possíveis na direção dos quais estamos lançados em atitude de perpétua perseguição. Em um conto de Risíveis amores, Kundera diz que “atravessamos o presente de olhos vendados, mal podemos pressentir ou adivinhar o que estamos vivendo”, acrescentando que “só mais tarde, quando a venda é retirada e examinamos o passado, percebemos o que vivemos e compreendemos o sentido do que se passou”. Haveria em nossa experiência, portanto, um aspecto daquilo que Freud chamou de Nachträglichkeit, isto é, de retrospectividade da compreensão. As histórias, portanto, só revelam tardiamente, talvez tarde demais, sua moral.

Estará correto meu romancista favorito?

Errado não está, me parece, embora esteja, talvez, enfatizando aspectos indesejáveis e/ou desagradáveis da condição humana. Talvez seja o caso de dizer que Kundera exagera nas tintas quando fala da fragilidade da memória, dos limites da narrativa e da pobreza da compreensão que temos da história na qual estamos. Todavia, a memória é mesmo frágil, a narrativa tem seus limites e a compreensão que temos de nosso percurso é tão pobre que mesmo quando a gente enfim compreende o que se passou, compreende o passado em meio ao nevoeiro de incompreensão de um presente que, por sua vez, só será compreendido no futuro, a despeito do quanto estejamos cheios de risíveis certezas e convicções. Não há muito o que fazer diante disso e, com muita sorte e algum juízo, um dia somos capazes de perceber que as coisas são assim e de lidar com elas sem ressentimentos, sem mentiras românticas, sem má-fé.

O romance — o bom romance, o romance propriamente romanesco, segundo René Girard — teria sobre nós um efeito parecido com o de uma psicanálise: se nesta nós “atravessamos a fantasia” e aprendemos a deixar de gozar dolorosamente com as repetições, o romance também desinfla nosso narcisismo e explicita toda a risível tolice que tentamos mascarar de nós mesmos. Alguém poderia dizer que há uma diferença entre o romance e a psicanálise que não pode ser contornada, a saber, a de que as narrativas que se contam ao analista seriam “verdadeiras” enquanto as narrativas de ficção seriam, nesse sentido, “falsas”. Todavia, também a psicanálise parece sensível ao fato de que o sentido precede a presença, o que permite que os relatos e associações que se realizam nos divãs se deixem apanhar em uma abordagem na qual as histórias contadas são histórias possíveis, em perpétua competição com outras possibilidades narrativas. É o que sugere Maria Rita Kehl em um belíssimo artigo intitulado “Minha vida daria um romance”. Intitulado com uma frase muito dita e repetida por analisandos, Kehl encerra o texto mencionando uma dica que Lacan deu a Eric Laurent, a saber, a de que talvez fosse interessante substituir o romance novecentista pelo conto, no qual nem tudo precisa ser explicado. Em Os testamentos traídos, falando sobre a redação de Risíveis amores e d’O livro do riso e do esquecimento, Kundera declara que não há nenhuma diferença ontológica entre o romance e o conto, exceto pelo tamanho. Kehl e Kundera, portanto, nos apontariam um caminho de — palavras da psicanalista — “ganho em leveza”. Há três anos, aliás, defendi uma tese em que aproximei as ideias da psicanalista e do romancista para sugerir, no penúltimo tópico do longo texto, que o conto seria um gênero literário mais afinado com o tipo de experiência do tempo que é a nossa, fragmentada, descontínua, transitória. Como já falei certa feita para uma querida amiga, acho que eu introduzi um certo reencarnacionismo suave na teoria da identidade narrativa. Acho que do fato de que nossas vidas são narráveis não se segue que essas vidas tenham sempre a unidade típica das ilusões biográficas novecentistas. Se temos a sorte de envelhecer, talvez seja o caso de perceber que teremos juntado, na melhor das hipóteses, uma coleção de contos sem reaparição do mesmo protagonista. Tudo se passa como se emprestássemos nossos corpos (que de 7 em 7 anos é feito de células totalmente novas) e nosso nome próprio (que pode ser alterado) para a encarnação de projetos existenciais que nos possuem e depois se vão, sempre (apenas) meio (ir)realizados. Se é possível atravessar essa fantasia da unidade de uma vida, essa mentira romântica de que somos um “eu” especial, único e insubstituível, essa ilusão lírica e juvenil da própria singularidade, podemos — talvez, com sorte e juízo — perceber que nossas vidas não precisam ser grandes romances, que podem ser uma coleção (relativamente pequena, se nos permitirmos colecionar apenas o essencial) de contos, cenas e episódios.

Quando digo que o sentido precede a presença estou querendo dizer que a matéria bruta das coisas só é percebida e compreendida por nós em razão da neblina de devaneio, de imaginação, de possibilidades que lançamos sobre essa matéria bruta. Somos mais ou menos como polvos soltando tinta para se proteger. Nós, todavia, cobrimos a materialidade bruta com o orvalho da imaginação, com “nevoeiro, fantasia, devaneio e condicionais”, conforme Robert Musil, no célebre 4º capítulo de O homem sem qualidades em que explica o que é o senso de possibilidade. Esse pendor para o que de certo modo não existe é o traço mais marcante da personalidade de Ulrich, o matemático que protagonista o livro. Em A imortalidade, Kundera não só declara, em sua típica voz narrativa, que se confunde propositalmente com a do autor — e que, nesse livro, é a voz do personagem que ele próprio representa como coadjuvante do enredo —, que é um imitador de Musil como, em certo sentido, sua protagonista, Agnes, parece revelar uma certa filiação ao Ulrich de Musil, já que também é formada em matemática e filha de um homem que, ao morrer, finge deixar suas economias para uma sociedade de matemáticos (deixando, na verdade, quase tudo para sua querida filha). Agnes tem um pendor para o devaneio muito parecido com o de Ulrich, vale dizer, e parece plausível sustentar que ela não só se comove com as coisas que imagina como em certo sentido aprende, nos próprios devaneios, certas coisas mui estruturais sobre a existência. Conforme uma entrevista conferida a Christian Salmon e publicada em A arte do romance, Kundera não rejeita — embora não goste, porque não é nem quer ser “filósofo” — o adjetivo “fenomenológico” para o estilo de sua escrita digressiva e meditativa. Agnes, nesse sentido, opera verdadeiras variações imaginativas sobre a realidade meramente presente, ampliando seu espaço de experiência e o tornando mais rico por meio dessa — para brincar com o título de um livro de Gumbrecht — produção de sentido, uma produção de sentido que de certo modo compensa a onipresença da feiura do mundo.

A imortalidade é o melhor romance de Kundera, segundo ele próprio e segundo os críticos. François Ricard chegou ao ponto de escrever um livro inteiro sobre uma cena desse romance. Trevor Merrill, apaixonado por Kundera e por Girard, falando sobre a mesma cena, sustenta que nela está a chave da compreensão da obra inteira de Kundera. Eis essa celebrada cena:

“[Agnes] lembrou-se de um estranho momento (...) quando fora passear pelo campo pela última vez. Chegando perto de um rio, se estendeu na relva. Ficou muito tempo assim, imaginando sentir as águas do rio atravessando-a, levando todo seu sofrimento e toda sujeira: seu eu. Momento estranho, inesquecível: ela havia esquecido seu eu, havia perdido seu eu; e nisso residia a felicidade.

Essa lembrança fez nascer nela um pensamento vago, fugaz, e no entanto tão importante (talvez o mais importante de todos) que Agnes tentou apreendê-lo com palavras:

O que é insustentável na vida não é ser, mas sim ser seu eu. Graças a seu computador, o Criador fez entrar no mundo bilhões de eus, e suas vidas. Mas ao lado de todas essas vidas podemos imaginar um ser mais elementar que existia antes que o Criador começasse a criar, um ser sobre quem ele não exerceu, nem exerce nenhuma influência. Estendida na relva, coberta pelo canto monótono do riacho que levava seu eu, a sujeira do seu eu, Agnes participava desse ser elementar que se manifesta na voz do tempo que corre e no azul do céu; agora sabia que não há nada mais belo.

(...)

Viver, não existe nisso nenhuma felicidade. Viver: carregar pelo mundo seu eu doloroso.

Mas ser, ser é felicidade. Ser: transformar-se em fonte, bacia de pedra na qual o universo cai como uma chuva morna.”

Agnes não gostava do barulho das ruas, do vozerio das amigas nas saunas, das crianças mal-educadas, de pessoas que comem porcaria com as bocas abertas, dos fotógrafos que tiram fotos sem pedir autorização. Agnes estava cansada de seu marido palerma, achava a própria filha fútil e já não suportava mais a rivalidade que vivia com sua irmã, que a imitava em absolutamente tudo. Segundo Kundera, Agnes e sua irmã representavam duas vias opostas de composição da própria identidade pessoal, a saber, a da subtração e a da adição. A irmã de Agnes, portanto, compunha sua identidade pessoal por uma soma obstinada de qualidades: gostos, valores, opiniões, dores e amores eram trabalhosamente sustentados e exibidos publicamente, em arroubos sentimentais e chantagens emocionais (os óculos escuros que Agnes gostava de usar se transformaram, no rosto da irmã, no portador da mensagem de que estivera chorando). Diante da feiura do mundo e das relações tensas com seus próximos, Agnes se refugiava, quando podia, em uma solidão na qual se via lavada, purificada, subtraída dessas vinculações absolutamente inessenciais. O som e a fúria do mundo faziam com que Agnes imaginasse (se comovendo e aprendendo com) situações (imaginadas!) em que seu querido pai, em um naufrágio, deixaria de se salvar porque seria incapaz de tomar parte na feiura de uma luta brutal por um lugar em um bote. A feiura e o barulho do mundo faziam Agnes imaginar que um dia se tornaria a doida do miosótis, isto é, que seria conhecida por ser a louca que anda pelas ruas com uma pequenina flor diante do rosto, um pequeno ponto azul de sentido e beleza para o qual parecia desejável olhar.

Eu não ando com um miosótis diante do rosto pelas ruas, embora de certo modo compreenda o devaneio de Agnes. Mas acho que faço algo parecido. Minhas flores favoritas são precisamente as páginas de Kundera. Suas narrativas ficcionais se confundem com meus fragmentos biográficos. Mesmo que, conforme já disse em uma ocasião importante, Agnes não tenha referência, ela é feita de uma matéria que precede a referência, que pode existir e existe além da mera referencialidade do que se (a)presenta. Ela e outros personagens de Kundera, que também amo e que também levo comigo pela prosa dos dias. Ela, os personagens e o próprio romancista, Demiurgo de narrativas sobre pessoas cansadas de tantos gostos, de tantos valores, de tantas opiniões, de tanto barulho, de tanta feiura. Já não temos a presença do romancista entre nós. O sentido de seus romances, porém, permanece vivo.

Muito bom!!!